今回は、企業の社内LANの調査方法について説明します。私は、以前、ネットワークエンジニアとして、企業のネットワーク構築を行っていました。その中で経験したことをアウトプットしていきます。

今後、ネットワークエンジニアとして働きたいと考えている人のお役に立てれば幸いです!

企業の社内LANを構築する際、現状のネットワーク図等があればそれを使用しますが、私が主に構築を行った中小企業の場合、そういったネットワーク図がないことがほとんどでした。

よって、一からネットワーク調査をすることが多かったです。その際、私が行っていた手順やツール、提案事例を紹介します。

ネットワーク調査手順

私がネットワーク調査を行う際は、下記手順で行っていました。

- ルーター/ONUの設置場所を調査

- 配線の調査

- IPアドレスやDNS情報の調査

- Wi-Fi情報の調査

- ルーターの設定情報調査

1.ルーター/ONUの設置場所を調査

まずは、ルーターの設置場所を調査します。最近だと、ほとんどの企業が光ケーブルを使用しているので、ルーターとONU(回線終端装置)の設置場所を確認します。

光回線については、ほとんどの企業が「フレッツ光」を契約していることが多かったので、ONUは、「PR-400MI」が多かったです。このONU自体にルーター機能が備わっていますが、ルーターは別の製品を使用していることが多かったです。

なぜかというと、私の経験談ですが、光回線を開通する時、NTTの委託業者は、あくまで、ONUまでの導通チェックまでしか行わなかったからだと考えています。実際に、企業の移転等で、光回線の開通工事に立ち会ったことがありますが、NTTから委託された業者は、ONUまでの開通しか確認しません。その為、私達のような企業が、ルーターを設置することになったので、2重ルーターの構造になったのではないかと考えています。

私の経験上、一番多いルータが、Buffalo製ルータでした。中小企業の場合、ルーターの設置を専門業者が行っていることはほとんどなく、ちょっとネットワークに詳しい社員が行っていることが多かったので、市販で購入できるBuffalo製ルータが使われていたのではないかと考えています。私が勤めていた会社では、Fortinet製UTM又はヤマハ製ルータを提案することが多かったです。

ちなみに余談ですが、ONUである「PR-400MI」は、ルーター機能が備わっている説明しました。2重でルーターを設置する場合、最初のルーターで「PPPoEパススルー(PPPoEブリッジ)」という機能を使用する必要があります。

PPPoEパススルーとは、簡単にいうと、ネットワークのデーターをスルーさせる機能です。よって、PR-400MIでは、ネットワークのデータをスルーさせて、ルーター側でデータの制御を行います。

ということで、まずは、ルーターとONUの設置場所を確認します。

2.配線の調査

次は、配線の調査です。ルーターのLAN側ポートにつながっているLANケーブルがどこにつながっているか調査を行います。オフィスが1フロアでそれほど広くない場合は、自分で調査を行いましたが、自社ビル等で複数のフロアがある場合は、提携している配線業者に依頼し調査を行いました。

この調査が一番時間のかかる調査の一つです。スイッチングハブのアクセスランプを確認し、死線(使用していない線)かどうかのチェックやLANケーブルのカテゴリー調査なども行いました。

調査を行うと、スイッチングハブは、Gigabit製品を使っているが、LANケーブルは、CAT5の100Mbpsということがあります。LANケーブルは、導線の太さによってカテゴリーが変わります。最近ですと、CAT5eやCAT6が一般的ですが、LANケーブルは、すぐに交換ができないので、CAT5のままということが多かったです。よって、配線の調査を行う際は、どのようにLANケーブルが繋がっているだけでなく、使用しているスイッチングハブの機器情報やLANケーブルのカテゴリーも調べます。

最近のスイッチングハブは、1000Mbpsで動作しているか、100Mbpsで動作しているか、アクセスランプ等で分かるようになっています。そういった情報を確認し、LANケーブルのカテゴリー調査を行いました。

配線の調査は行った際は、必ず、ネットワーク図を作成するようにしましょう!Excelを使用すると、比較的に簡単に作成することができます。私は、Adobe Illustratorを使用していました。

3.IPアドレスやDNS情報の調査

次は、IPアドレスやDNS情報の調査です。この調査は、基本、自分のPCを企業のLANにつなぐ方法で行っていました。当然ながら、企業によっては、それを許可していない企業もあるので、その場合は、LANにつながっているパソコンの設定情報を確認しました。

私が主に確認していたポイントは、

- IPアドレスはDHCPか固定か

- IPアドレスを使用している範囲

- ルーターアドレス(ゲートウェイアドレス)

- プロキシサーバを使用しているかどうか

- DNS情報

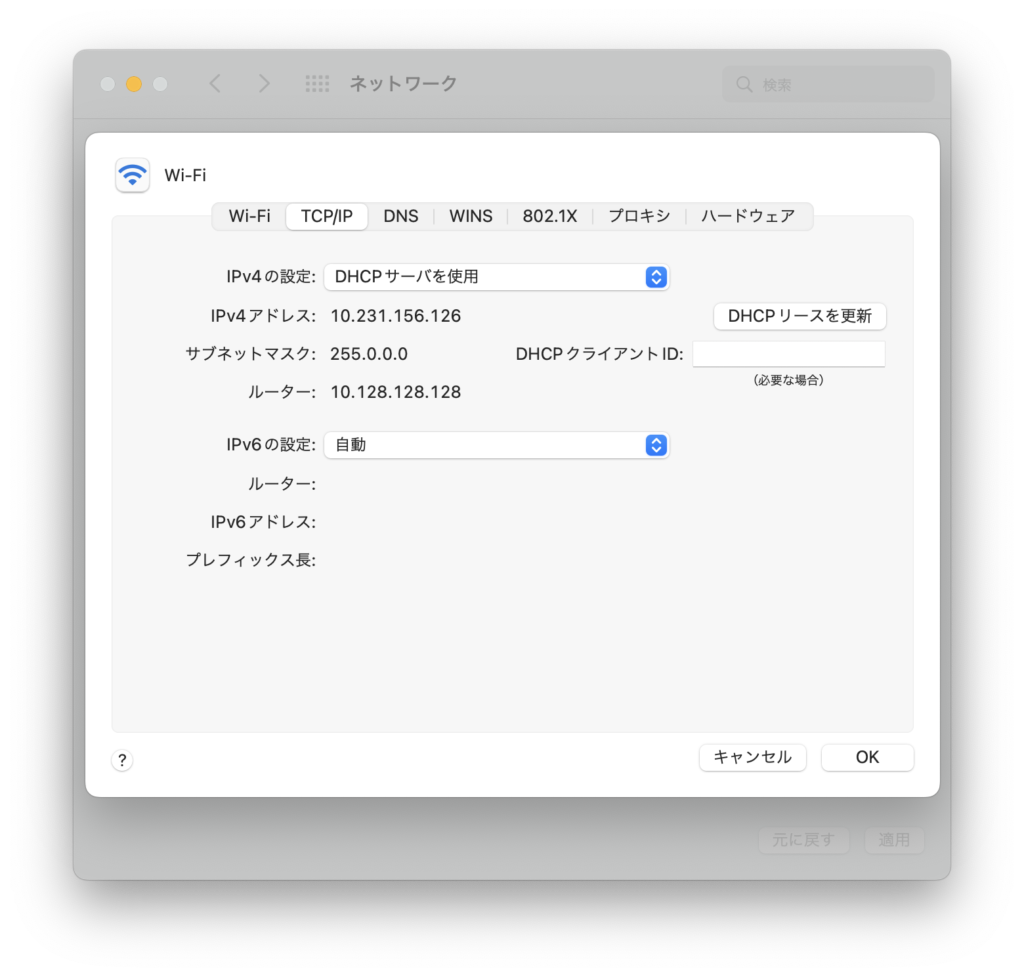

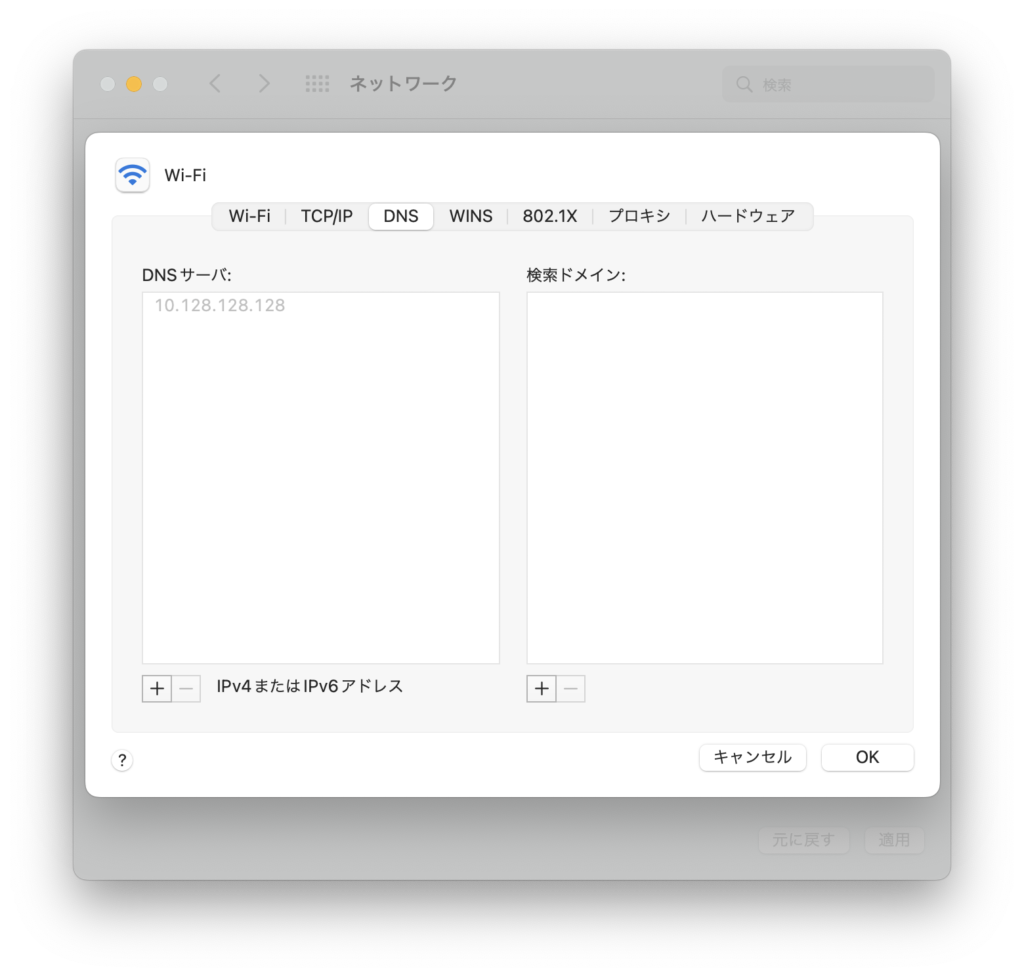

例えば、今、私がいるシェアオフィスの場合、PCの設定画面を確認すると、IPアドレスとDNS情報は下記の通りになっています。

上記の画像から、シェアオフィスのIPアドレス等の情報は

- IPアドレスはDHCPか固定か:DHCP

- IPアドレスを使用している範囲:10.0.0.0/8

- ルーターアドレス(ゲートウェイアドレス):10.128.128.128

- プロキシサーバを使用しているかどうか:使用していない

- DNS情報:10.128.128.128

上記であることが分かります。

中小企業の場合、なぜこのような設定になっているかドキュメントがない為、現在の設定と、現状のネットワーク状況を鑑みて、最適な設定で提案することが多かったです。

提案するポイントとしては、社内で使用する機器台数とネットワークを分割したいかです。ネットワークを分割とは、例えば、企業に複数の部署があり、部署毎にネットワークを分割したいかです。ネットワークを分割するメリットとしては、ネットワークにかかる負荷を分散することができる点です。例えていうなら、東名高速道路と新東名高速道路を作ることで、車の渋滞を緩和するようなものです。ネットワークも絶えず、様々なデータが流れているので、それを分割することで、効率よくデータを流すことができます。

4.Wi-Fi情報の調査

次は、Wi-Fiの調査です。Wi-Fiも基本的には、自分のPCを接続するか、すでにWi-Fiに接続されている機器の情報を確認する方法を行っておりました。

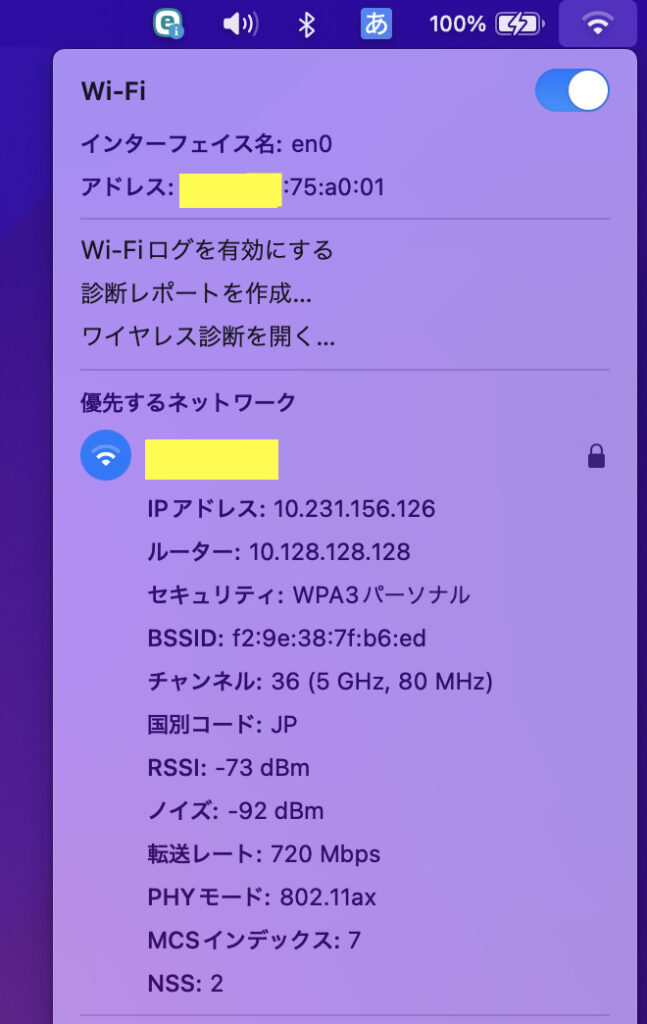

私は普段Macを使用しているのですが、Macの場合、Wi-Fiに接続した状態で、optionキーを押しながらメニューバーにあるWi-Fiのアイコンを選択すると、様々な情報を確認することができます。

Wi-FiにおいてもIP情報等を確認します。私の経験では、企業が使用しているWi-Fiルータまたはアクセスポイントは、工場出荷時の状態で使用していることが多く、IPアドレスが有線LANと別になっていることが多かったです。

有線とWi-Fi(無線)でIPアドレスが異なる場合、例えば、Wi-Fiでつながってる機器が、有線LANの中にあるサーバやプリンタ等にアクセスできない問題が発生します。

私が構築する際は、顧客の要望をヒアリングし、Wi-Fiルーターをアクセスポイントとして使用し、IPアドレスの設定は、有線LANと同じにすること多かったです。そうすることで、Wi-Fiを使用している機器も有線LANのサーバやプリンタに接続することができます。

通常、ネットワークは、同じネットワークにないと、他のデバイスに接続できません。上のシェアオフィスの場合、Wi-Fiのネットワークが「10.0.0.0/8」で、仮に有線LANが「192.168.1.0/24」だった場合、相互に接続はできません。L3スイッチハブ等を使用することで、相互アクセスできますが、ほとんどの企業でそこまでネットワークが構築されていることは少なかった印象です。

5.ルーターの設定情報調査

最後に、ルーターの設定情報調査です。これについては、顧客の許可を得て、ルーターの管理画面にログインして調査することが多かったです。このルーターの管理者アカウントの情報も、基本的に変更されていることは少なかった為、ルーターのメーカーページから、工場出荷時のアカウント情報を確認し調査することが多かったです。

ルーターの設定情報調査で主に調べていた内容は、

- PPPoEのアカウント情報

- DHCPの設定

- DNSの設定

- WANのIPアドレス等情報

上記について確認を行っていました。私がLAN調査を行った企業のほとんどが、PPPoEを使用していました。

私が勤めていた企業は、NUROの代理店でした。NUROの場合、ONUのWAN1ポートに固定のIPアドレスが振られるので、その情報を控えていました。

上記で、基本的なLANの企業のネットワーク情報は調査することができます。しかし、これだけではできない場合もあるので、そこだけはご承知おきください。

使用するツール

次は、私がネットワーク調査で使用していたツールです。

- LanScan

- 確認くん

- Speedtest

- Nmap

- Wi-Fiミレル

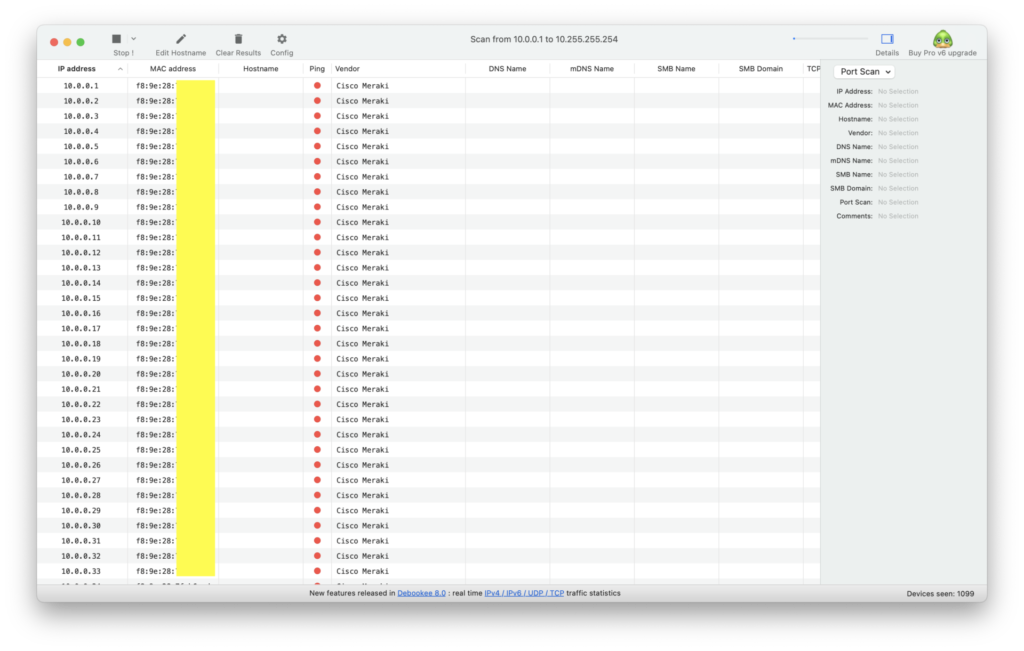

1.LanScan

LanScanは、Mac用LANスキャンアプリです。LANに接続した状態で、このアプリを使用すると、どのIPアドレスが使用されているかと、一部機器の情報が表示されます。

・LanScan

https://apps.apple.com/jp/app/lanscan/id472226235?mt=12

このアプリを使用し、LANにどれくらいの機器があるか等や、すでに使用されているIPアドレスを確認していました。Wi-Fiで違うIPアドレス網を使用している場合、Wi-Fiでも同じように実行して調査を行いました。

この調査をすることで、LAN上に機器が何台あるか確認することができます。

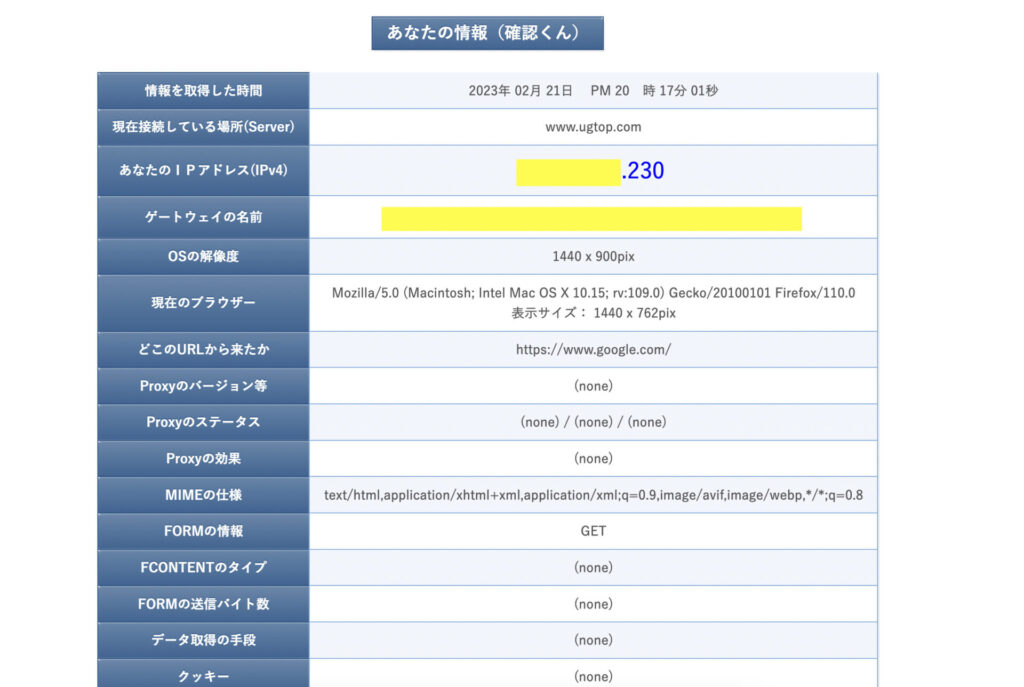

2.確認くん

確認くんというサイトを使用すると、グローバルIPアドレスを確認することができます。下記サイトが確認くんのサイトです。

実際の確認くんのページは、下記ページになります。グローパルIPアドレス(あなたのIPアドレス)やゲートウェイの名前を確認することができます。

ルーターの設定情報を確認できない場合、確認くんでグローバルIPアドレスや使用しているプロバイダ情報を調査しました。

最終的には、この情報だけでは、ルーターの調査を行えないので、プロバイダ情報を調べるための材料として使用していました。顧客によっては、どこのプロバイダを使用しているか把握していないことが多かったからです。

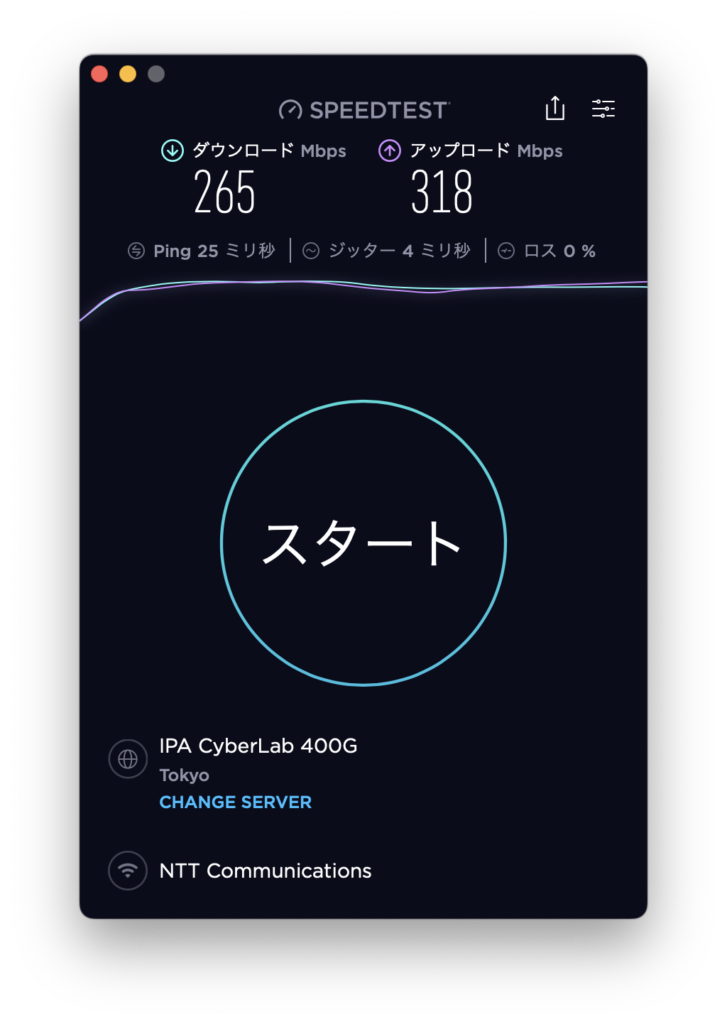

3.Speedtest

Speedtestは、インターネット回線の速度を図るための調査です。顧客から圧倒的に相談を受けることの一つが、インターネット速度が遅いという相談です。その相談を受けた際は、客観的に速度を図る必要があるので、このアプリを使用していました。Speedtestは、WebアプリとPCアプリ、スマフォアプリ等、様々なデバイスで使用できるので、とても便利です。

・Speedtest

https://www.speedtest.net/ja

基本的に、速度は50Mbps以上でていれば、そこまで遅さを感じることはありません。しかし、時間帯によって、速度が変わることがあるので、複数回、時間を変えて速度を計測する必要があります。

4.Nmap

Nmapは、ルーターがどれか等を確認する際に使用していました。Nmapはポートスキャナツールであり、基本的には、デバイスのどのポートが空いているかを確認する際に使用されます。私はこのツールを、インターネットセキュリティの勉強をした時に知りました。その時読んだ本では、企業のネットワークに不正侵入するトラッカーは、Nmapを使用してどのポートが空いているかを確認し、そのポートから不正侵入を試みます。

・Nmap

https://nmap.org/man/ja/index.html

このツールは、ポートの開閉の有無だけではなく、デバイスの情報なども確認することができます。私は、現地調査で、ルーターアドレス(ゲートウェイ)は判明したが、どれがその機器なのかを確認する際に、このツールを使用し、ルーターのデバイス情報を調べていました。

企業によっては、ルーターの設置場所などがわからず、それを探さなといけないこともあったので、まずは、デバイスの情報だけでも確認したい場合等に使用していました。

5.Wi-Fiミレル

Wi-Fiミレルは、Wi-Fiの強度を測る際に使用していました。こちらは、スマフォアプリです。Wi-Fiに接続した状態で、このツールを開くと、今いる場所の電波状況を確認することができます。Wi-Fiが繋がりにくいなどの相談を受けた際や企業ネットワークのWi-Fi化するときなどに使用していました。

・Wi-Fiミレル

https://www.iodata.jp/product/app/network/wifimireru/index.htm

提案事例

最後に、私が今まで行った提案事例を2つご紹介します。

- 2つのゲートウェイ

- 2回線契約

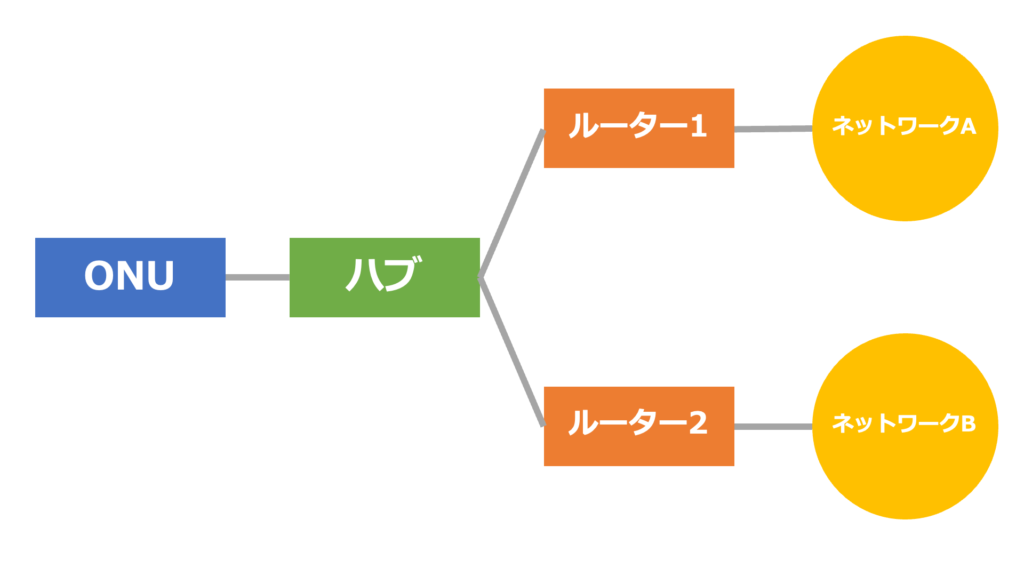

1.2つのゲートウェイ

2つのゲートウェイとは、インターネットのプロバイダ契約を2つ行うことで、インターネットへの接続口を2つにすることができます。例えば、企業において、機密情報を扱う部署とその他の部署のインターネット接続を分けたい場合や障害に備えてインターネット接続の冗長性を持たせる際に、この提案を行いました。

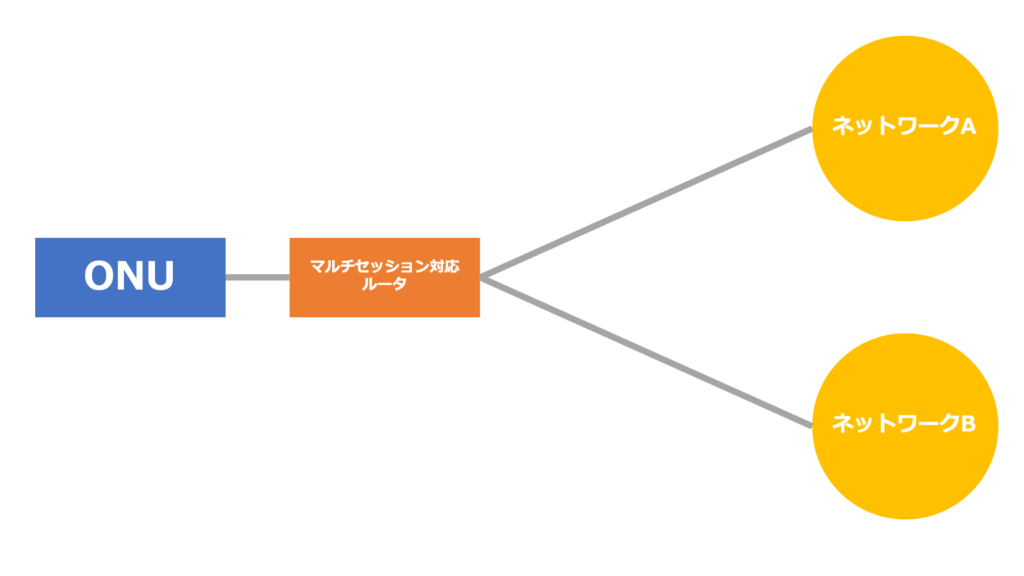

使用する際は、プロバイダ契約を2つ行うことで、インターネットへの出入り口が2つになります。実際の機器の接続図は、下記のような形になります。

上の例では、ONUからの線をハブで分岐していますが、マルチセッション対応のルータの場合、ハブの代わりに1つのルーターで接続することができます。

NTTでは、「フレッツ・セッションプラス」というサービスを提供しており、こちらを使用することで、2つだけではなく、複数の接続口を使用することができます。

・フレッツ・セッションプラス

https://flets-w.com/opt/session_plus/

この方法は、あくまで、論理的にインターネットへの接続口を複数持たせているにすぎません。回線自体に問題があった場合、インターネットには接続できなくなります。よって、顧客の予算や業務を鑑みて、最適な提案は、次の方法になります。

2.2回線契約

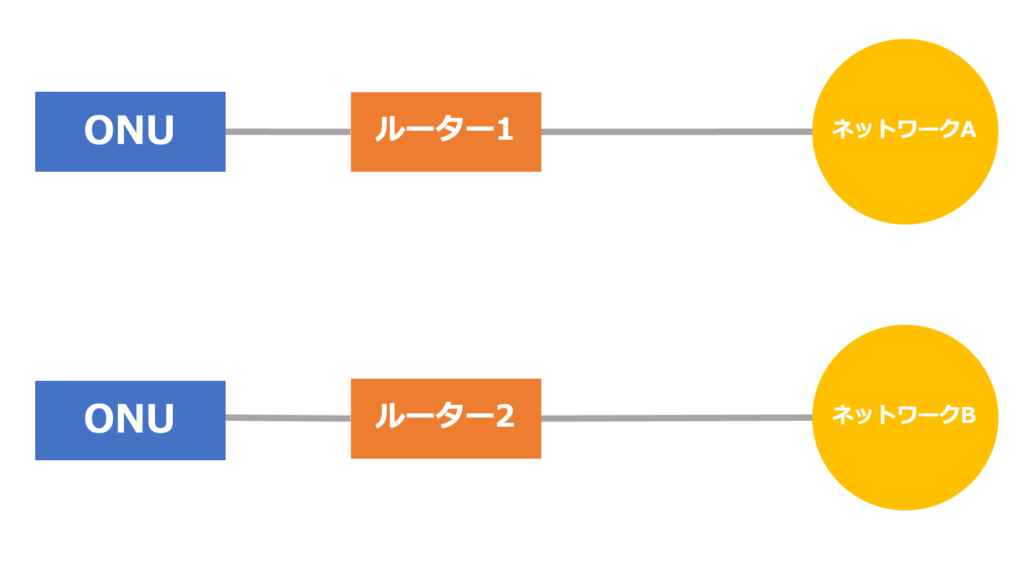

その方法が、インターネット回線を2回線契約することです。先程の事例とは異なり、2回線契約することで回線自体に冗長性をもたせることができます。

2回線契約する事例は、例えば、大容量のデータをやりとりする場合、分散することができたり、片方の回線が障害で使用できない場合、もう片方の回線でインターネット接続することができたりします。

昨今、企業のクラウド化が進んでいますので、データの保存をBoxやGoogleドライブなどのクラウドサービスを使用することが多くなりました。その際、データの転送速度がポイントになります。Office等の書類データの場合、そこまで容量は大きくありませんが、動画等の場合、データ容量が大きくなりますので、クラウドに保存する際、時間が多くかかります。インターネット回線を2回線することで、ネットワークの負荷を抑え、データの転送速度を高めることができます。

その際、VRRPという機能を使用し、ネットワーク構築しました。こちらについては、また別のブログで説明します。

まとめ

今回は、下記3点について説明しました。

- ネットワーク調査手順

- 使用するツール

- 提案事例

企業のネットワーク再構築は、今でも需要があります。今まで、ネットワークって難しそうと思っていた人も、このブログを参考にしていただき、ネットワークエンジニアを目指してください。また、企業ネットワークの無線化も需要がありますので、こちらについては、別のブログで説明します!

これからも、Macのシステムエンジニアとして、日々、習得した知識や経験を発信していきますので、是非、ブックマーク登録してくれると嬉しいです!

それでは、次回のブログで!